EXTRAIT DU LIVRE DE CLAUDE

GENDRE

ÉDITÉ PAR L ASSOCIATION CULTURELLE DE SANSA "çENSA VELL"

en 1981 imprimerie de Prades

|

Introduction

L'histoire de SANSA telle que nous nous proposons de la restituer pour la période couvrant les 150 dernières années environ est, comme pour beaucoup de villages du Haut Conflent, l'histoire d'une longue agonie.

Les deux piliers de l'économie de cette petite commune exclusivement montagnarde, nichée au fond de la vallée des Garrotxes à une altitude comprise entre 1485 mètres pour le village et 2471 mètres pour le sommet du Madres, ont toujours été l'élevage et la forêt.

Les activités que l'on pourrait qualifier d'industrielle ont, à certains moments, consistés à exploiter quelques carrière d'ardoises grossières (les « Iloses ») et à faire fonctionner deux fours à chaux dont la production n'a servi qu'a satisfaire les besoins locaux et n'a jamais constitué une source d'échanges

Pourquoi nous sommes-nous limités aux 150 dernières années ? Pour deux raisons concourantes : la première, d'ordre matériel, tient au fait que nous ne disposons dû document relativement abondant et précis que pour cette durée, la seconde est nue la période considérée correspond à l'ère du développement industriel dont on sait combien de mutations profondes tant économiques que sociales, il a provoqué dans une société jusqu'alors exclusivement agraire.

Dans le cas de SANSA, nous verrons qu'au problème général des modifications de tissu humain dû aux diverses révolutions industrielles sont venues se superposer des conditions purement locales d'ordre politique : l'histoire de SANSA durant le siècle compris entre la Restauration et « l'entre deux Guerres mondiales » est aussi l'histoire de l'exploitation de tout un village par une famille de hobereaux fonciers qui cumulèrent en leurs mains le pouvoir économique, le pouvoir politique et le pouvoir spirituel.

S'agit-il là d'une spécificité propre à SANSA ou bien faut-il

y voir la manifestation ponctuelle d'un phénomène plus global qui se

serait produit à la même époque et dans la même région ? Seule une

étude portant sur une plus vaste partie du pays pourrait nous apporter

la réponse à une telle question.

La rapide esquisse que nous venons de brosser s'appuie sur des sources diversifiées dans leurs natures mais plus ou moins complètes selon que l'on considère telle ou telle d'entre elles.

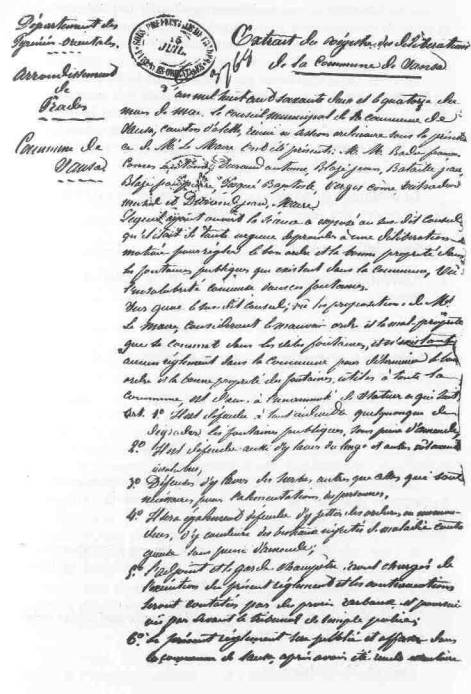

Ainsi avons-nous pu disposer de l'intégralité de documents originaux, n'existant qu'en exemplaire unique, tel que le registre ,. des délibérations du Conseil de la fabrique de l'Église de SANSA ou la matrice cadastrale élaborée au début du siècle dernier et datée du 1" juin 1826.

Par contre, si nous avons disposé de l'ensemble des délibérations du Conseil municipal depuis le 11 mars 1897 jusqu'à nos jours, nous n'avons eu, pour la période antérieure que quelques extraits s'étalant du 11 octobre 1837 au 17 août 1883.

Il convient d'ajouter à cela toute une série de documents dont les plus notables sont les registres de recensement de la population de 1896 et de 1911, trois inventaires de l'église datés respectivement de 1867, 1905 et 1910, quelques états administratifs et budgétaires ainsi que toute une correspondance relativement abondante concernant des problèmes aussi divers que ceux des eaux, des forêts, des chemins, du bétail, des fontaines, des P.T.T., de la police générale, etc.

Des témoignages recueillis auprès d'« Anciens » du village nous ont permis de compléter notre information sur certains aspects des mœurs ou de la vie quotidienne des habitants de SANSA.

Les hommes

Nous avons indique dans notre introduction que l'histoire de SANSA se présente comme celle d'une longue agonie, tout au moins en ce qui concerne la période contemporaine. Une des meilleures façons de Justifier cette affirmation est de considérer l'évolution des effectifs de la population telle qu'on peut la connaître ou la déduire a partir des documents existants.

Nous allons tenter tout d'abord de déterminer, à partir des données connues du recensement de 1896, quels étaient ces effectifs à la date du premier document dont nous disposons, la matrice cadastrale du 1" Juin 1826.

Sur ce document, nous trouvons les noms de 65 propriétaires prives de parcelles de terrain de diverses natures. Sur ces 65 propriétaires, 55 sont résidents à SANSA, les 10 autres étant essentiellement de RAILLEU, mais aussi de REAL, de PUYVALADOR, ou de RIUTORT. El sur les 55 propriétaires de terre domicilies à SANSA, il faut considérer que 45 environ seulement vivent du produit de leurs propriétés, les autres ayant soit une autre profession explicitement mentionnée au regard de leurs noms, tels Jean Pierre et Dominique ANTONES dit Nau, aubergistes, Paul BOULET dit Pau Guillem, maçon, ou Antoine BLAZI dit Fajole, meunier, soit ne disposant pas du bien foncier minimal pour pouvoir vivre de la terre tel Comes VERGES dit Rabanel dont le revenu cadastral annuel s'élève à... un franc.

La même

matrice cadastrale nous indique par ailleurs que, en 1826, SANSA compte 47

maisons.

Essayons d'extrapoler ces données sur la base des chiffres du recensement

de 1896 afin de déterminer à combien pouvait s'élever la population du

village en 1826.

Prenons comme critère le nombre de maisons :

— En 1896, nous comptons 37 maisons pour 171 habitants, soit une moyenne de 4,6 habitants par maison.

— En 1826, à partir de l'hypothèse d'une même densité d'habitants par maison qu'en 1896, nous obtenons une population théorique de 4,6 x 47 = 216 habitants.

Prenons comme critère le nombre de propriétaires :

— En 1896, nous comptons 37 ménages pour 35 propriétaires

(à une exception près, est porté comme exerçant la « profession » de propriétaire le chef de famille exclusivement, sauf en ce qui concerne le curé et l'instituteur) et 171 habitants, soit environ 1 propriétaire sur 4,9 habitants. Nous avons vu précédemment que nous pouvions estimer à 45 le nombre de propriétaires vivant de leurs terres en 1826, ce qui nous donne une population théorique pour cette date de 4,9 x 45 = 220 habitants.

Il est donc raisonnable de penser qu'en 1826 la population réelle de SANSA avoisinait ces deux valeurs théoriques.

Au cours des 70 ans qui séparent 1826 de 1896, les effectifs de la population de SANSA seraient donc passés de la valeur que nous venons d'estimer aux 171 habitants recensés, soit une perte d'environ 45 a 50 individus.

Un certain déclin était donc déjà en cours entre ces deux dates, déclin dont nous percevons par ailleurs un écho dans le registre des délibérations du conseil de la fabrique de l'église. A l'ordre du jour de la réunion du 24 avril 1892. nous trouvons en effet le remplacement d'un membre du dit conseil, Jean BUSCAIL, dont on nous dit qu'il « a quitté définitivement SANSA ».

Voyons maintenant quelle a été l'évolution à partir de la situation que nous connaissons en 1896.

Rappelons qu'à cette date SANSA compte 171 habitants pour 37 ménages et 37 maisons.

Le recensement de 1911 dénombre, quant à lui, 122 habitants pour 29 ménages et 36 maisons.

Une première constatation, purement arithmétique, fait apparaître, pour celte durée de 15 ans, une diminution du nombre d'habitants de 49 unités, soit en pourcentage une perte de 28,6%, ce qui, d'un point de vue démographique, constitue une véritable hémorragie.

Les deux recensements auxquels nous venons de faire référence font également état du sexe et de l'âge de chaque individu. Si nous regroupons, pour chaque sexe, les habitants de SANSA par tranches d'âge de 5 ans, nous obtenons les deux pyramides figurées ci-dessous- :

Pour l'année 1896, nous pouvons constater un certain équilibre de la pyramide des âges, avec une population jeune relativement nombreuse et une diminution des effectifs à peu près proportionnelle à l'avancée en âge.

Nous notons aussi un équilibre à peu près correct entre les sexes, avec cependant un léger avantage pour le sexe masculin qui compte 90 représentants contre 81 au sexe féminin, ce qui serait le signe d'une fécondité de la population légèrement inférieure à la moyenne normale.

Par contre, pour l'année 1911, le déséquilibre de la pyramide des âges est total à tous égards. La base de la pyramide est extrêmement rétrécie, ce qui, outre le vieillissement de la population, signifie que la relève démographique n'est plus assurée. La population masculine est de 68 individus pour une population féminine de 54, ce qui signifie un effondrement complet de la fécondité.

Enfin, nous ne retrouvons pas en 1911, avec un glissement de 15 ans, les couches jeunes qui étaient les plus nombreuses en 1896, ce qui atteste, en l'absence de tout cataclysme humain connu (épidémie, guerre-..) une forte émigration.

L'image que nous avons utilisé pour illustrer la situation démographique de SANSA entre ces deux dates s'avère donc judicieuse : c'est bien d'une hémorragie qu'il s'agit.

Le problème que l'on peut se poser est de savoir de quand date le début de celle-ci. Nous allons pour cela nous tourner vers les registres d'état civil.

De 1828 jusqu'aux années 1900, nous constatons un solde positif des naissances par rapport aux décès, ce de façon à peu près régulière, exception faite du milieu du siècle dernier où, en raison d'une épidémie hivernale, le nombre de décès atteint un total de 21 (environ 11% de la population) l'année 1849.

Ce solde positif s'annule au début de notre siècle, plus précisément dans les cinq années à cheval sur 1905. A partir de cette période, le solde moyen des naissances par rapport aux décès sera à peu près régulièrement négatif.

Outre la différence entre les naissances et les décès, il est également intéressant de noter l'évolution de la courbe des seules naissances. Alors que le nombre de celles-ci se situe entre 5 et 6 par an dans la deuxième moitié du siècle dernier, cette moyenne chute régulièrement à partir du début de notre siècle. Cette dernière observation confirme le moment de la rupture de l'équilibre démographique de SANSA tel que déterminé précédemment-Ainsi donc, si nous voulions schématiser l'évolution des effectifs de la population de SANSA entre 1826 et l'avènement de la seconde Guerre mondiale, nous pourrions figurer cette évolution par une courbe en pente douée pour les trois derniers quarts du XIX° siècle suivie d'une courbe en pente vertigineuse à partir du début du XX°.

LA TERRE

Nous allons, dans ce qui suit, examiner la question foncière au début du siècle dernier sous deux aspects : celui des divers usages de la terre et celui de la répartition de sa propriété dans la masse de sa population.

Notre document de référence sera une nouvelle fois la matrice cadastrale datée du 1er juin 1826. Ce document fait apparaître, sur l'ensemble du territoire, deux zones quelque peu différenciées par la variété des utilisations qui en sont faites. La section A est la partie la plus géographiquement élevée et correspond aux lieux-dits « Pla », « Bac » et « Ribes de l'Orri » ainsi qu'au « Serrat del Llauzé » (où se trouvaient, comme la toponymie l'indique, les carrières de lloses). Cette section comprend également le domaine ou, Pasqué Royal (aujourd'hui domaine de l'Etat) qui jouxte le massif du Madres et qui correspond aux lieux-dits « Coma de Pinauseil > « Coma de Pounteils et Clôt Tort », « Planal de la Pelade des gourgs ».

La section B englobe le reste du territoire de la commune. C'est

dans cette seule section que nous trouvons les jardins destinés à la

petite production vivrière notamment celle des légumes, jardins

situés à proximité des habitations. Par contre, les seuls plans d'eau

existants (les « Estanyols ») se trouvent exclusivement dans le

périmètre de la section A.

En outre, nous trouvons dans cette dernière 51 % de pâtures contre 65 % dans la section B, 21 % de bois contre 13,5 %, les proportions de prés de fauche (autour de 3,5 %) et de terre labourables (autour de 20 %) se répartissant par contre à peu près également.

Ces quelques chiffres permettent de caractériser l'économie de SANSA : la part très largement majoritaire du territoire consacrée aux pâtures constitue la preuve de la place déterminante de l'élevage dans la vie économique. Les prés de fauche, destinés à fournir le fourrage du bétail restant à demeure durant la période d'hiver, en sont la confirmation.

Les parties grasses des terres labourables (essentiellement la « Pla de l'Orri » et la rive gauche de la partie inférieure de la rivière Cabrils) fournissent les productions « riches » (blé, pomme de terre), les parties aménagées en terrasses (les « feixes ») produisant les céréales « pauvres », principalement le seigle, mais aussi l'orge et l'avoine.

Les bois, à la fois fournisseurs de matériaux de combustion et de construction d'utilité locale, sont aussi source de produits d'échange et constituent le seul complément à cette économie à la fois strictement montagnarde et agraire.

On notera que cette répartition des productions agricoles est imposée par la géographie, ce qui explique la permanence des traits de cette économie à travers les âges et l'impossibilité pour cette dernière de s'adapter aux impératifs modernes de l'agriculture. Ainsi, par comparaison, la riche plaine voisine du Roussillon a connu en des temps relativement courts une reconversion rapide correspondant à une nouvelle politique délibérée de production et à de nouvelles possibilités en matière de transports et d'échanges, passant de la polyculture traditionnelle à une spécialisation poussée dans les domaines des primeurs et du vin.

A SANSA, rien de tel : si 62 % de l'ensemble du territoire communal sont consacrés à l'élevage, c'est parce que ces 62 % sont constitués de landes impropres à tout autre usage que l'élevage extensif. L'aménagement des terrasses de culture, réalisé manifestement au prix d'un véritable travail de fourmis, en des lieux particulièrement ingrats et hostiles, matérialise le maximum des adaptations possibles.

Ne quittons pas la terre, mais passons du problème agricole de ses usages au problème social de sa propriété.

La matrice cadastrale se présente, pour chacune des deux sections, sous la forme d'une liste de noms de propriétaires établie en suivant l'ordre de numérotation des parcelles possédées avec au regard de chaque nom et donc de chaque parcelle, la contenance, la nature et le revenu cadastral annuel correspondants.

A partir de ce document, nous avons procédé à une organisation toute différente de l'information. Cette organisation a consisté à établir la liste des propriétaires suivant l'ordre alphabétique de leurs noms et à faire figurer au regard de chacun des noms la somme des revenus cadastraux attachés aux parcelles possédées.

Le revenu cadastral est en effet le seul indicateur valable de la

valeur marchande des propriétés parce que libellé en francs et en

fonction de leurs contenances et de leurs natures.En réorganisant comme

indiqué plus haut le contenu de la matrice et en regroupant par tranches

de 800 francs les différents revenus cadastraux, nous avons mis en

évidence les éléments d'une pyramide des richesses foncières à SANSA

en 1826.

Le moins que l'on puisse dire est que cette pyramide est fort irrégulière. Elle image en fait une inégalité ahurissante dans la répartition du patrimoine foncier de la commune. Qu'on en juge : à la base nous trouvons 33 propriétaires aux revenus Cadastraux compris entre 0 et 800 francs. (Rappelons que le nombre total de propriétaires est de 65). Puis viennent 14 propriétaires aux revenus compris entre 800 et 1 600 francs, 10 dont les revenus s'étalent entre 1 600 et 2 400 francs.

Dans la tranche des revenus cadastraux compris entre 2 400 et 3 200 francs, nous. ne trouvons plus que deux noms ; dans la tranche comprise entre 3 200 et 4 000 francs, deux noms également. Suit un propriétaire avec 4 582 francs de revenu cadastral et un autre avec 4 891 francs.

Bien plus loin nous trouvons François BADIE dit LIosayre avec 6 388 francs. Enfin, tout à fait isolé et, pourrions nous dire, largement au-dessus du sommet de la pyramide, nous trouvons Jean DELCASSO dit Magre avec un revenu cadastral total s'élevant à 9 229 francs, ce qui correspond à une valeur du patrimoine foncier 23 fois supérieure à la valeur moyenne du patrimoine de chacun des 33 propriétaires de la base.

Le total du revenu cadastral de la commune de SANSA s'élevant à 83 493 francs, nous pouvons affirmer que Jean DELCASSO possédait à cette époque un patrimoine personnel correspondant à 11 % du patrimoine communal.

Ce n'est pas sans intention que nous avons cité les noms des deux plus riches propriétaires terriens : nous allons en effet retrouver souvent ces noms dans la composition des institutions de SANSA, à savoir le Conseil municipal et le Conseil de la fabrique de l'église et ce pendant toute la période couverte par notre étude. Le nom des DELCASSO notamment figurera la plupart du temps au sommet de ces institutions.

Nous ne saurions clore ce chapitre consacré à la terre, dont nous venons de voir que 62 % sont consacrés aux pâtures, sans dire un mot sur le bétail. Les données dont nous disposons sont rares et fragmentaires. Un procès-verbal de la " Marque des bestiaux admis au parcours et appartenant à la commune de SANSA » nous fournit des chiffres détaillés sur la nature de ce bétail à marquer « au moyen d'un fer brûlant portant la lettre S » et sur sa répartition par propriétaire pour l'année 1898.

21 chevaux se répartissent entre 31 propriétaires de bétail sans qu'aucun de ces propriétaires ne dispose de plus d'un cheval à marquer.

Viennent ensuite 136 bêtes à corne dont le nombre varie de 1 à 6 par propriétaire, exception faite pour Dominique ROCA FORT et Jean DELCASSO qui en possèdent 18 chacun. 1 180 bêtes à laine sont ensuite à marquer dont 395 (le tiers) appartiennent au seul Jean DELCASSO. Encore faut-il noter qu'il ne s'agil-là que du bétail à marquer en 1898 pour la forêt domaniale de « Coma de Pounteils ». Pour avoir une idée exacte du cheptel de SANSA à cette date, il conviendrait d'ajouter à ces chiffres le nombre de botes marquées au cours des années antérieures et dont les marques ne nécessitent pas de renouvellement. Nous savons ainsi que l'année précédente (1897) 4 bêtes à cornes et 80 bêtes à laine, dont 23 (28 %') appartenant à Jean DELCASSO, ont été marquées de façon identique pour la forêt domaniale du « Chemin Ramadé ». Nous savons également que deux ans plus tard, le 17 avril 1900, et pour la même forêt domaniale, 100 bêtes à laine ont été marquées dont 30 appartenaient à Jean DELCASSO.

Ce dernier, dont nous savons que l'aïeul détenait en 1826 11 % du patrimoine foncier de la commune, devait donc posséder à lui seul, entre 1897 et 1900, environ 1/3 du cheptel ovin de SANSA.